Asimetrías en libertad

Las palabras son nómadas

Ida Vitale

Para los griegos, la palabra

poesis significa, en el sentido más

amplio, creación. Platón la define como el proceso creativo, y productivo, que

lleva algo que no es a serlo, a ser una cosa que sí es. Ha sido el mundo

moderno el que restringió su sentido a lo que alguna vez fueron versos con rima,

primero, y tiempo más tarde evocaciones del yo que siente y se expresa de

manera libre.

Muchos siglos después que la

idea de Platón de poesis y de la que Aristóteles tenía de Mimesis, y siguiendo

de algún modo a Heidegger que pensaba la poesis como la iluminación creadora,

Paul Ricoeur va a ligar poesis con la metáfora y a ésta con la posibilidad de

(re)crear el mundo de lo dado, opacado en y por la repetición.

Ida Vitale poeta uruguaya,

nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923. A sus lúcidos 92 años ha sido

galardonada con el Reina Sofía, Premio con el que se honra lo mejor de la poesía

en lengua casteñana. Quizá tarde, quizá no.

Contemporánea de Bennedetti,

Vilarino y Onetti, en 1974 se exilia en México, con su marido, el también poeta,

Enrique Fierro. su paso por nuestro país estrecha su relación con Octavio Paz,

justo en los años en que está naciendo la revista Vuelta, de la que Vitale

forma parte de su primer consejo asesor. Desde 1989 vive en Austin, Texas.

Tal y como antiguos y

modernos, pensaron que el deber de la poesis. Vitale ha forjado un decir

cargado de iluminaciones, un lenguaje poético que subvierte lo ya dado, aquello

que ha sido derrotado por el hastío de lo previsible, para devolverlo al mundo

de un modo que lo renueva y, por lo tanto, lo (re)crea, lo (re)inventa.

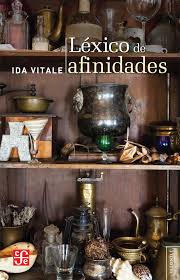

A las palabras, nómadas y sedentarias, a las

palabras de agua y el anhelo, a las que son torrenciales y a las breves e

inocuas, dedica Léxico de afinidades

la poeta uruguaya. Como “un canto que es río y red (porque) ellas juegan,

conspiran, flotan mutuas, son suicidas, dinásticas, migratorias, todo el fragor

lejos de la inercia”.

Y nos ven, a los lectores,

los que las encontramos aquí y allá, dice Vitale, efímeros como somos, sin

esperar que las tengamos por eternas, ni mucho menos que, ignorantes como

somos, anticipemos a qué punto, tras su rumbo, vamos a llegar. A las palabras

“les basta con que obedeciendo algunas de sus voluntades, dispongamos lo que

proponen, en la medida de nuestra sed y de nuestro vaso”.

A no dudarlo, al elegir el

titulo de Afinidades electivas,

Vitale tiene en mente la cpelebre obra de Goethe, Las afinidades electivas, publicada

en 1809, y en el que el poeta alemán traslada el lenguaje de la química de su

tiempo, y la explicación de la relación entre elementos, a la indagación sobre

el amor y el modo en que quien ama encuentra y (re)conoce al otro.

Mas si en Goethe el amor es

la fuerza que empuja a los seres humanos a embarcarse en un destino que por más

que resistan les es inexorable, para Vitale estas afinidades se dan en el marco

de la libertad escritural que el poeta, ella, abre y a la que, a la vez, se

debe. Al tiempo que traslada la exploración amorosa del poeta alemán, al ámbito

de la cierta sospecha de que las palabras (el léxico) guarda, cual tesoro

debajo de su coraza, afinidades entre sí que son iluminadas por la memoria y la

asociación creativa.

“Llamamos

afines a aquellas naturalezas que al encontrarse se aferran con rapidez las

unas a las otras y se determinan mutuamente”, dice Goethe como punto de partida

del ejercicio lúdico, provocativo y revelador que Vitale propondrá. El sentido,

dice la poeta uruguaya, recuperando una cita del pintor y escultor francés Jean

Dubuffet, es un pez que no se puede tener mucho rato fuera de su agua turbia.

El mundo, y por tanto, la

vida, es un jeroglífico que contiene todas las palabras, emperantadas entre sí.

Hay que aprender a leerlo y a encontrar, (de)velar sus afinidades ocultas, “a

fuerza de entrecruzar naturalezas ajenas diluidas”, explica Vitale en el texto

introductorio a Léxico de afinidades.

Libro poético que no es poesía, pero sí poesis, la uruguaya se (sub)vierte presentando

un diccionario, que tampoco lo es, pero como toda metáfora viva (Ricoeur), no

deja de serlo tampoco.

Una impetinencia semántica

(otra vez, Ricoeur), que congrega, aglutina y separa, disecciona e ilumina en

conjunto y por separado palabras que va hilando con el fino hilo de la

rememoración y el yo que (des)cubre nuevamente el mundo por vez primera.

Tiende Vitale, tras cada

palabra de este el Diccionario falso de su vida verdadera, o quizá el

Diccionario cierto de su vida imaginada, la red memoriosa de la zaga familiar y

de la infancia, para recuperar a la madre, el inefable tío Pericles, el abuelo,

el padre. Un universo tan íntimo y personal el de la poeta, que a fuerza de

lectura, no tiene más remedio que volverse tan íntimo y personal para el lector

asombrado de descububrir su afinidad en el otro.

Enclave de la memoria, ese

lenguaje de (e)vocaciones, que es en Vitale la enunciación de que hay “cosas

lejanas (que) están siempre reservadas en un eterno, al que caemos, de pronto,

sin esfuerzo”. Como si la poesis, la (re)creación, la iluminación, la metáfora

vivificante ocurriera en el breve lapso sin tiempo de un “error celestial”.

Como el recuerdo que nos aguarda mientras soñamos el futuro.

Ida Vitale sabe que hay un “oído íntimo (que)

intima con la disolución de lo concreto. Un orden desalmado cuyo sentido se nos

escapa”. Por ello, al azar hay que aceptarlo y, luego, guiarlo, hasta ese punto

en el que cuanto toque cobrará sentido, así sea por el instante que dura cuanto

dura un relámpago fulminante. Nada ocupa un lugar, en apariencia, todo nos

aguarda como hace el fuego. Habra que hallarlo, hacerlo propio.

La prodigiosa felicidad

creadora, nombra Ida Vitale. La poeta transhumante, la nómada, como las

palabras, la que ha sido capaz de ser su propio río, su propia sed. Ni las de

ida ni las de vuelta. Ninguna travesía se ha de repetir, advierte lúcida.

Pero el pájaro canta, dice

Vitale, el pájaro que es la no palabra, pero no puede ser sino palabra, canta y

todo lo que no es pájaro concluye. Concluye, porque todo está por comenzar. El

pájaro canta, concluye, comienza.

“Hay una especie de mimosa,

se lee en la última palabra de este diccionario poético, que mezcla en su copa,

cuando está en flor, distintos tipos de hojas, presentándolas en un solo ramo.

La asimetría, la libertad, la independencia de un texto con respecto a otros, la

mezcla de prosa y poesía, ayas rivales, cada cual en su orilla, no me altera ni

me da más sed de la debida”.

De esa capacidad para entender

que el leguanje o es metáfora, o no es, el poeta mexicano Julio Trujillo, destaca:

“Libro a libro, Ida Vitale ha erigido un cosmos impar en el que el lenguaje se

yergue, vivo, precisamente como una animal que nos estudiara a nosotros, los

lectores.

Tal concluye Vitale su Léxico de Afinidades. Cita la poeta: “Dice

el Unicornio. Cada uno ha visto al otro. Si tú crees en mí, yo creeré en ti”.

La vida, y con ella, y en

ella, ese asimétrico y libre unicornio que nos mira y nos estudia, que incluso,

a veces, creen en nosotros.